洞庭風物志·水城舊石器遺址

在浩渺煙波的洞庭湖上,有一座我國最大的內陸湖島嶼——赤山島。您能想象嗎?十萬年前,洞庭先民就在這片土地上打制石器、創造文明了。讓我們一起去探尋水城沅江舊石器遺址故事。

2000年7月1日,洞庭湖研究專家鄧企華先生,在赤山島南嘴鎮芭蕉村,發現一件典型“礫石大尖狀器”舊石器。經鑒定,該石器地質年代屬更新世中晚期,文化時代屬于舊石器中期,距今至少10萬年。這一發現,填補了洞庭湖舊石器考古空白,后續同一地點,再發現8件舊石器。

2015年8月,湖南省文物考古研究所在益南高速沿線調查時,在赤山島南嘴鎮牛欄嶺發現砍砸器、尖狀器等舊石器,重現了約10萬年前人類活動痕跡。

2016年4月至9月,經國家文物局批準,考古人員對赤山島的楓樹嘴、楊臘丘、虎須山舊石器遺址開展搶救性發掘:

楓樹嘴遺址,位于南嘴鎮原趙公湖村,發掘450㎡,出土舊石器500余件;

楊臘丘遺址,位于新灣鎮原毛田村李家組,發掘僅100㎡,發現舊石器50多件;

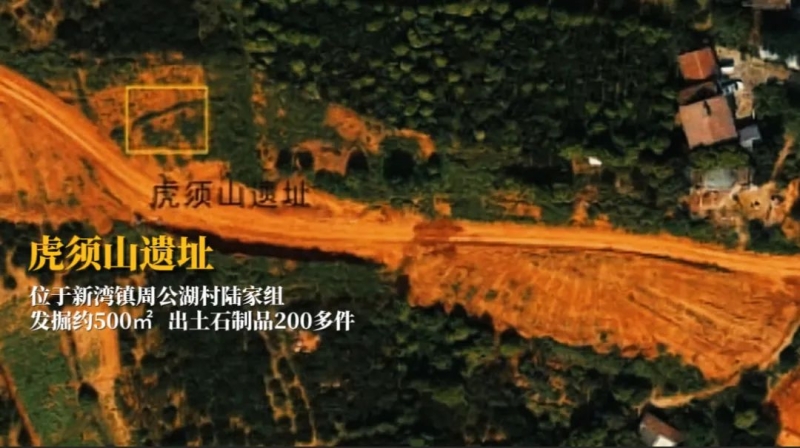

虎須山遺址,位于新灣鎮周公湖村陸家組,發掘約500㎡,出土石制品200多件。

三處遺址共揭露面積約1000㎡,出土近千件石制品,包括礫石、石核、石片以及刮削器、砍砸器等工具,光釋光測年技術顯示它們來自20-10萬年前。這一發現,曾入選“2016年度全國十大考古新發現”初評,打破了考古學“莫維斯線”關于東亞早期人類技術落后的假說,證實十萬年前的洞庭先民已具備復雜認知與加工能力。

數十萬載春秋更迭間,先民打磨石器的敲擊聲早已化作稻浪漁歌,他們曾以石為刃,將生存智慧深烙進湖湘血脈。人類與自然共生的傳奇,從未止息于歷史長河,那些被湖水浸潤的生存密鑰,仍在洞庭的晨霧與夕照間,粼粼生光。

撰稿 | 楊光輝 王青 任曉輝

攝制 | 鄧明治 湯偉毅

編輯 | 劉敏

一審 | 劉敏 二審 | 項臏之 三審 | 肖琴